エコキュートの省エネ性能って10年前とどう違う? エコキュートの省エネ性能の進化を解説

2024年12月23日

エコキュートは省エネ性能や機能などが年々進化しています。特に、過去10年間での進化は目覚ましく、2013年前後に販売されたエコキュートを利用している方は、まだ使用できても買い替えたほうがお得になる可能性があります。

そこで今回は、エコキュートの10年間の進化について解説します。省エネ性能や機能だけでなく、10年間で変化したポイントも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

エコキュートの歴史

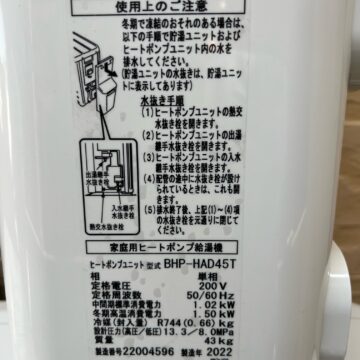

エコキュートは電気をエネルギー源として、空気中の熱を集めてお湯を沸かす給湯器システムです。エアコンの室外機や冷蔵庫と同様のヒートポンプ技術を用いており、空気中の熱を冷媒(二酸化炭素)に吸収させ、これを圧縮して生み出した高熱を利用してお湯を沸かします。そうしてできたお湯は「貯湯タンク」に貯めておき、必要に応じて各所に給湯する仕組みになります。

基本的な仕組みは、2001年にコロナが世界で初めて販売した時から同様の原理が踏襲されています。

空気の熱を利用しているため化石燃料を必要とせず、電気料金の安い夜間の稼働が前提であることからほかの給湯器に比べて同じ湯量を沸かすためのランニングコストが抑えられており、省エネ性能に優れています。

そのため、エコキュートは発売した同年に「日経地球環境技術賞」を、2002年にはアメリカから「気候保全賞(Climate Protection Award)」を授与されており、2003年からはパナソニックや日立などの国内大手電機メーカーも参入するほどの注目を集めました。

JRAIA(一般社団法人日本冷凍空調工業会)の発表によれば、エコキュートは2001年に販売されてから、2023年2月までで8,697,119台出荷されており、次世代の給湯器としてますます普及が進んでいます。

10年間で進化したポイント

エコキュートがお湯を沸かすための仕組みは販売当初と現在でほとんど変化がありません。しかし、年数を重ねるごとに給湯保温効率や省エネ性能、機能などは進化し続けています。

特に、ここ10年間でエコキュートは大きな発達を遂げているため、性能や特徴などには少なくない差が生じています。したがって2013年頃にエコキュートを購入した方は最新のエコキュートに買い替えることで、さらなる稼働効率アップやランニングコスト削減のかなう可能性があります。

10年間でエコキュートが特に進化した主なポイントは以下の通りです。

- 給湯保温効率・給湯効率の上昇

- 省エネ性能に優れた機能

- 新しい機能を搭載

- 太陽光発電との連動

上記について、その内容をもう少し詳しく順番に解説していきましょう。

給湯保温効率・給湯効率の上昇

給湯保温効率とは、エコキュートを稼働した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量および、保温熱量を表したものです。分かりやすく言えば、お湯をどれだけ効率よく沸かして、長時間保温できるかという性能を示しています。

給湯保温効率は主にフルオートタイプのエコキュートで用いられます。

なお、給湯効率はお湯を効率よく沸かしているかどうかを示す数値で、主にオートタイプや給湯専用タイプのエコキュートで用いられます。そのため、給湯保温効率と給湯効率の意味に大きな違いはありません。

2013年頃のモデルの給湯保温効率はメーカーや機種にもよりますが、最上位機種の数値が3.3前後です。

例えば、コロナが2013年に販売したフルオートタイプのプレミアムエコキュート「CHP-HX37AW2」の給湯保温効率は3.3です。

「CHP-HX37AW2」は前年に省エネ大賞を受賞した機種の後継機で、同メーカーが販売している機種で給湯保温効率3.3を初めて実現したモデルになります。

一方、2023年4月上旬時点で「CHP-HX37AW2」と同じランク・貯湯容量の「CHP-HXE37AY5」は給湯保温効率4.0を実現しています。

給湯保温効率が0.1違うと、電気料金が年間1,000円違うとされています。つまり、給湯保温効率が3.3のエコキュートに比べて、4.0の機種は電気料金が年間7,000円安くなる可能性があるといえます。

給湯保温効率や給湯効率は時期や設置している環境などによって変動しますが、数値が高いほど消費する電力量は少なくなり、省エネにつながります。

省エネ性能に優れた機能

年間給湯保温効率がアップしているのは、省エネ性能に優れた機能を搭載しているためです。

例えば、2013年に販売された「CHP-HX37AW2」と2022年に販売された「CHP-HXE37AY5」の消費電力は次の通りになります。

| CHP-HX37AW2 | CHP-HXE37AY5 | |

|---|---|---|

| 中間期標準加熱能力/消費電力 | 4.5kW/0.885kW | 4.5kW/0.885kW |

| 中間期標準運転電流 | 5.8A | 5.8A |

| 中間期標準エネルギー消費効率 | 5.1 | 5.1 |

表にあるように、「CHP-HX37AW2」と「CHP-HXE37AY5」の消費電力には違いがありません。しかし、給湯保温効率は「CHP-HXE37AY5」のほうが高い数値となっています。

消費電力が同じで給湯保温効率に違いが生じるのは、省エネ性能に優れた機能を搭載しているためです。

「CHP-HXE37AY5」ではライフスタイルに合わせて4つの運転モードと3つのピーク電力抑制機能を搭載しています。運転モードは学習機能付きで、2013年モデルに比べて、より効率的な沸き上げが可能です。

また、コロナエコキュートはES制御という独自の給湯システムにより、高効率を実現しています。2013年モデルにも搭載されていますが、現在では高効率スクロールコンプレッサーや、7つの温度サーミスタなどを搭載しており、より高効率な給湯ができます。

そのため、消費電力は変わらないにもかかわらず、年間給湯保温効率の数値が向上しています。

新しい機能を搭載

エコキュートは過去10年間のたゆまぬ進化によって新しい機能が開発され、新型モデルに次々と搭載されてきました。メーカーによって、10年間で新しく増えた機能は異なりますが、次のような機能が代表的です。

- スマホとの連携

- 入浴見守り機能

- マイクロバブル機能など

特に、最新のエコキュートではスマホとの連携機能や入浴見守り機能が標準的となっています。例えば、「CHP-HXE37AY5」はコロナ快適ホームアプリと連動すれば、お風呂の遠隔操作や、入浴を検知して見守ることが可能です。

最新機能は後から付け足すことはできないので、利用したい機能に合わせてエコキュートの買い替えを検討してみましょう。

太陽光発電との連動

機種にもよりますが、10年間のうちにエコキュートと太陽光発電や蓄電池との連動も可能となりました。

太陽光発電で得られた電力は、電力会社に売るだけでなく自家消費も可能で、電力会社からの買電量を減らすことができるため結果的には電気料金の節約に繋がります。

電力の売電価格は低下傾向にあり、10年間のFIT期間が終了すると電力会社に売るよりも自家消費したほうがお得になる可能性が高くなります。そのため、エコキュートのような電力で稼働する住宅機器は卒FIT後に導入することも選択肢の一つでしょう。

しかし、10年以上前に販売されたエコキュートは機種にもよりますが、太陽光発電との連動機能が搭載されていません。太陽光発電を利用していてFIT期間の終了が近い方は、太陽光発電との連携機能があるエコキュートへのバージョンアップがおすすめです。

10年間で変動したポイント

エコキュートは10年間で給湯保温効率や省エネ性能、機能などが進化しています。一方で、10年前に比べると、次のポイントで変動がありました。

- 本体価格

- 販売しているメーカー

上記について具体的な内容を以下に見ていきましょう。

本体価格

エコキュートは10年間で性能や機能が向上していますが、それに比例して本体価格も上昇しています。次の表は、2013年に販売された「CHP-HX37AW2」と2022年に販売された「CHP-HXE37AY5」のメーカー希望小売価格です。

| メーカー希望小売価格(税込) | |

|---|---|

| CHP-HX37AW2 | 840,000円 |

| CHP-HXE37AY5 | 1,207,800 円 |

メーカー希望小売価格は実際の販売価格とは異なり、2013年と現在ではコストや社会情勢の違いなども考慮する必要がありますが、エコキュートは10年間で高くなっていることが認められます。

2010年頃のエコキュートの相場は工事費込みで30万円~50万円でしたが、現在は40万円~70万円です。

また2021年~2022年はエコキュートの主要メーカーで、相次いで値上げが実施されました。さらにはエコキュートの値上げが将来的に行われる可能性も否定できないため、買い替えを検討中の方は現時点での購入も一つの選択肢といえるでしょう。

販売しているメーカー

エコキュートは様々なメーカーから販売されていますが、過去10年間で撤退したメーカーも存在します。

例えば、自動車部品メーカーであるデンソーは2012年より独自のエコキュートを販売していますが、2020年モデルを最後に新しいモデルを販売していません。2020年モデルも2023年3月に製造終了となったため、エコキュートからは事実上撤退したといえるでしょう。

デンソー以外にも長州産業やTOTO、サンヨーなどもエコキュートからは撤退しており、メーカーによっては部品調達の面などから修理が不可能となるケースも発生しています。

なお、2023年時点でエコキュートを展開している主要なメーカーは以下の通りです。

- コロナ

- パナソニック

- 三菱

- 日立

- ダイキン

- 東芝

部品や輸送などのコストが高くなっており、世界経済も不安定な状況が続いているため、上記のエコキュートメーカーが今後もエコキュートを販売するとは断言できません。

しかし、上記のメーカーは電化製品が主力で、なおかつ給湯器を販売してきた実績と経験があることから、高い信頼性を持っているといえるでしょう。

新しいタイプのエコキュートも登場している

エコキュートは2001年に販売されてから現在まで、給湯の仕組みはほとんど変わりません。一方で、「おひさまエコキュート」のように、新しいタイプのエコキュートが登場しています。

おひさまエコキュートは太陽光発電との連携が前提となっているエコキュートです。従来のエコキュートは電気料金の安い夜間を中心にお湯を沸かしていましたが、おひさまエコキュートは太陽光発電が日中に発電した電力を利用して日中にお湯を沸かします。

日中にお湯を沸かすメリットは以下の通りです。

- 外気温が高いので少ないエネルギーでお湯を沸かせる

- お湯を沸かしてから消費するまでの時間が短くなる

日中は夜間に比べて外気温が高いです。エコキュートは外気を冷媒で取り込み、それを圧縮して生み出される高熱を利用してお湯を沸かしますが、外気温が高ければ必要となるエネルギーが少なくなります。

また、お湯を沸かしてから風呂やシャワーなどで消費するまでの時間も短くなるため、貯湯タンクに貯めておく時の放熱ロスが少なくなります。放熱ロスが少ないと、お湯を沸かし直すコストを抑えることが可能となり、省エネに直結します。

おひさまエコキュートは太陽光発電システムとの連携が必須なことと、本記事執筆時点では東京電力エナジーパートナー管轄内でしか利用できないなどの点に注意が必要です。

しかし、従来のエコキュートよりも省エネ性能に優れていることは魅力的なポイントになるので、気になる方はチェックしてみましょう。

一般家庭や狭小住宅への普及

実に多くのメリットがあるエコキュートではありますが、設備がおおがかりであることと初期費用が高額であることなどから、一般家庭での導入には一定のハードルの高さが感じられてきた側面があります。

しかし国をあげての各種補助が推進され、エコキュートをはじめとした省エネ対応型住宅設備の導入を後押しする地盤が形成されてきました。

特に住宅の新築やリノベーションなどに対する補助は厚く、若年世帯にも追い風となって省エネ対応型住宅の普及が進んでいます。

また、技術的な進歩からエコキュートのコンパクトタイプも登場し、マンションなどの限定された空間でも設置できるような機種が続々と登場しています。

マンションにおいても最初からエコキュートの設置を想定した構造とするケースも増加し、標準装備として位置付ける住宅も徐々に浸透しているといえるでしょう。

まとめ

以上が、エコキュートの10年間の進化に関する解説です。エコキュートは過去10年間で給湯保温効率が進化しており、お湯を沸かすためのランニングコストがより少なくなっています。

エコキュートは使い続けていると経年劣化や機能不全などで効率が下がる可能性があり、故障する確率も高まります。そのため、エコキュートを10年以上使いづけている方は、最新機種への買い替えを検討してみましょう。

「エコパパのお店」では、エコキュートメーカーの正規品を低価格で販売しています。専門知識が豊富なスタッフが対応いたしますので、エコキュートの買い替えを検討している方は、ぜひご相談ください。